2015年06月04日

日本三百名山登山記ー大門山

今日は大門山に登りました。

大門山は石川県と富山県の境にある山で、標高1572メートルです。

日本三百名山に選定されています。

別名「加賀富士」。

大門山は石川県の山として登山ガイドに載っていますが、登山口は富山県側のみ。

富山県道54号福光上平線を通って、登山口のあるブナオ峠を目指します。

8:50 ゲート前

予想通り、通行止めでゲートが閉まっています。

ゲートからブナオ峠までは10kmの道のりです。

元々、歩くつもりで計画していたので問題ありません。

もし、車で通れると思って来て、通行止めだったら、やる気無くしますからね。

看板を見ると、工事期間が6月12日までとなっているので、もう少し遅ければ通れたかもしれません。

ここの標高が300か400メートル。

ブナオ峠は約1000メートル。

標高差700メートル程を登りながら、林道を10km歩きます。

しばらく歩くと、工事中の現場に出くわしました。

現在進行形で道路の整備が行われています。

歩いていて、それほど悪い状況ではなさそうだと思いましたが、それは整備した後だからでしょうか。

ここを除けば、車で通れそうです。

6月12日までに、ここも綺麗になり、通れるようになることでしょう。

10:30 ブナオ峠・大門山登山口

着きました。

休憩なしで、同じペースで歩き続けたので、タイムは1時間40分でした。

お腹が空いてきたので、なぎっち特製手作り弁当を半分食べることに。

今日は行動食を持参していないので辛い…。

このブナオ峠へは、石川県側の湯涌温泉方面から県境を越えて、刀利ダムを経由して来られる道があります。

ずいぶん前に、地図を見て道を発見し、ここを通れば白川郷へ行くための近道になる、とワクワクして行ってみたことがあります。

しかし、残念ながら、刀利ダムを通り、この道へ入ってすぐの所で巨大な落石に道を阻まれ引き返したことを覚えています。

ここへ来て分かりましたが、コンクリートのブロックが置かれており、車では通ることができません。

つまり、通年通り抜け不可能ということです。

落石等がなければ通れるのだと思っていました。

バイクや自転車なら、通れないこともないのかな。

しかし、酷道として有名な道です。

少し歩いてみましたが、残雪と倒木で、歩きでも辛そうでした。

今日はこっちの道を選んで正解。

10:40 登山開始

ここから本格的な登山。

大門山頂上までは2.7km。

登山道の距離としては短いです。

目安時間は1時間半となっています。

早速、歩きにくいです。

昨日の雨の影響か、道がぬかるんでいます。

そのまま上を歩くと、靴が吸い込まれるように沈んでしまうので、避けながら慎重に歩きます。

所々、雪が残っています。

雪の上を歩くような場面もあります。

11:30 分岐

大門山と赤摩木古(あかまっこ)山で分岐します。

ベンチあり。

雪の壁出現!

傾斜が45度くらいありそうです。

10メートル程上に登山道が続いており、登るしかなさそうです。

そのまま登ろうとしても急過ぎてダメだったので、横に生えている植物に掴まりながら必死に登ります。

無事に登れました!

まあ、滑り落ちたとしても死ぬことはないし、ただ楽しいだけだろうと思って登りました。

頂上らしき場所が見えてきました!

11:45 大門山山頂(標高1572メートル)

この˚大門山˚と書かれた字が素晴らしい。

バランスがよく、美しい。

頂上付近には雪が多く残っています。

休憩。

まあまあ良い所だ。

今日は他の登山者と一人も会っていない。

こんなの初めてだ。

まだ車で来ることが出来ないから当たり前か。

自分は変わり者だ。

鹿とは会いました。

それだけです。

登山道は全体的に荒れていて、倒れかけた木や、笹を掻き分けて進む場面が多かったです。。

ブナオ峠の標高が1000メートルなので、登山道の標高差は約600メートルとなります。

車で来ることが出来れば、距離も短いので比較的登りやすい山だと思います。

大笠山まで縦走もできるので、楽しめます。

分岐から赤摩木古山経由で大笠山に行くには4時間掛かります。

距離にして約7.5km。

結構、大変です。

いつか挑戦したいです。

12:15 下山開始

帰りは雪の傾斜面を尻で滑り、急斜面のためスピードが出過ぎてしまい、素手でブレーキを掛けるも制御できず、木に尻を強打してしまいました。

相当痛い。

アザになるだろう。

無茶なことはするべきではありませんね。

13:05 ブナオ峠

ここからが勝負です。

まだ林道歩きが10km残っています。

今日は足の裏の痛みが激しいです。

長距離アスファルトの上を歩いたせいです。

頑張ります!

14:55 ゲート

お疲れ様でした。

足の裏の痛みに耐えながらも、行きと同じペースで歩き続けました。

疲れた〜。

せっかくこの辺りまできたので、行くしかないでしょう、白川郷。

来ました!世界遺産に来ました!

定番の展望スポットにて。

白川郷に来るのはちょうど1年振り。

この景色は何度見てもいいですねー。

季節によって、印象も変わります。

その後、また寄り道。

桂湖です。

ここには大笠山の登山口があります。

下見で来ました。

ここまでの道は、道幅も広く、快適な道でした。

さっきの富山県道54号福光上平線のように、通れないということはなかったです。

安心。

橋からダム湖を見下ろすと、鯉が気持ちよさそうに泳いでいました。

この後、またまた寄り道。

大牧温泉観光旅館が気になっていて、一度見てみたいと思っていました。

大牧温泉は南砺市の庄川上流にある温泉旅館。

この大牧温泉観光旅館、普通の旅館ではありません。

なぜなら、船でしか行けないからです。

ダムの湖岸に存在し、道がありません。

まさに、秘境の温泉です。

Googleマップを頼りに近くまで行こうとしましたが、対岸の車道はトンネルに入り、旅館が見えません。

マップ上では、トンネルの横にも道が存在するのですが、車を降りて確かめると、草がボーボーで全然分かりません。

結局、大牧温泉観光旅館の姿は見られずに、幻となりました。

SUPでダム湖を漕いで行くしかないのかも。

大門山は石川県と富山県の境にある山で、標高1572メートルです。

日本三百名山に選定されています。

別名「加賀富士」。

大門山は石川県の山として登山ガイドに載っていますが、登山口は富山県側のみ。

富山県道54号福光上平線を通って、登山口のあるブナオ峠を目指します。

8:50 ゲート前

予想通り、通行止めでゲートが閉まっています。

ゲートからブナオ峠までは10kmの道のりです。

元々、歩くつもりで計画していたので問題ありません。

もし、車で通れると思って来て、通行止めだったら、やる気無くしますからね。

看板を見ると、工事期間が6月12日までとなっているので、もう少し遅ければ通れたかもしれません。

ここの標高が300か400メートル。

ブナオ峠は約1000メートル。

標高差700メートル程を登りながら、林道を10km歩きます。

しばらく歩くと、工事中の現場に出くわしました。

現在進行形で道路の整備が行われています。

歩いていて、それほど悪い状況ではなさそうだと思いましたが、それは整備した後だからでしょうか。

ここを除けば、車で通れそうです。

6月12日までに、ここも綺麗になり、通れるようになることでしょう。

10:30 ブナオ峠・大門山登山口

着きました。

休憩なしで、同じペースで歩き続けたので、タイムは1時間40分でした。

お腹が空いてきたので、なぎっち特製手作り弁当を半分食べることに。

今日は行動食を持参していないので辛い…。

このブナオ峠へは、石川県側の湯涌温泉方面から県境を越えて、刀利ダムを経由して来られる道があります。

ずいぶん前に、地図を見て道を発見し、ここを通れば白川郷へ行くための近道になる、とワクワクして行ってみたことがあります。

しかし、残念ながら、刀利ダムを通り、この道へ入ってすぐの所で巨大な落石に道を阻まれ引き返したことを覚えています。

ここへ来て分かりましたが、コンクリートのブロックが置かれており、車では通ることができません。

つまり、通年通り抜け不可能ということです。

落石等がなければ通れるのだと思っていました。

バイクや自転車なら、通れないこともないのかな。

しかし、酷道として有名な道です。

少し歩いてみましたが、残雪と倒木で、歩きでも辛そうでした。

今日はこっちの道を選んで正解。

10:40 登山開始

ここから本格的な登山。

大門山頂上までは2.7km。

登山道の距離としては短いです。

目安時間は1時間半となっています。

早速、歩きにくいです。

昨日の雨の影響か、道がぬかるんでいます。

そのまま上を歩くと、靴が吸い込まれるように沈んでしまうので、避けながら慎重に歩きます。

所々、雪が残っています。

雪の上を歩くような場面もあります。

11:30 分岐

大門山と赤摩木古(あかまっこ)山で分岐します。

ベンチあり。

雪の壁出現!

傾斜が45度くらいありそうです。

10メートル程上に登山道が続いており、登るしかなさそうです。

そのまま登ろうとしても急過ぎてダメだったので、横に生えている植物に掴まりながら必死に登ります。

無事に登れました!

まあ、滑り落ちたとしても死ぬことはないし、ただ楽しいだけだろうと思って登りました。

頂上らしき場所が見えてきました!

11:45 大門山山頂(標高1572メートル)

この˚大門山˚と書かれた字が素晴らしい。

バランスがよく、美しい。

頂上付近には雪が多く残っています。

休憩。

まあまあ良い所だ。

今日は他の登山者と一人も会っていない。

こんなの初めてだ。

まだ車で来ることが出来ないから当たり前か。

自分は変わり者だ。

鹿とは会いました。

それだけです。

登山道は全体的に荒れていて、倒れかけた木や、笹を掻き分けて進む場面が多かったです。。

ブナオ峠の標高が1000メートルなので、登山道の標高差は約600メートルとなります。

車で来ることが出来れば、距離も短いので比較的登りやすい山だと思います。

大笠山まで縦走もできるので、楽しめます。

分岐から赤摩木古山経由で大笠山に行くには4時間掛かります。

距離にして約7.5km。

結構、大変です。

いつか挑戦したいです。

12:15 下山開始

帰りは雪の傾斜面を尻で滑り、急斜面のためスピードが出過ぎてしまい、素手でブレーキを掛けるも制御できず、木に尻を強打してしまいました。

相当痛い。

アザになるだろう。

無茶なことはするべきではありませんね。

13:05 ブナオ峠

ここからが勝負です。

まだ林道歩きが10km残っています。

今日は足の裏の痛みが激しいです。

長距離アスファルトの上を歩いたせいです。

頑張ります!

14:55 ゲート

お疲れ様でした。

足の裏の痛みに耐えながらも、行きと同じペースで歩き続けました。

疲れた〜。

せっかくこの辺りまできたので、行くしかないでしょう、白川郷。

来ました!世界遺産に来ました!

定番の展望スポットにて。

白川郷に来るのはちょうど1年振り。

この景色は何度見てもいいですねー。

季節によって、印象も変わります。

その後、また寄り道。

桂湖です。

ここには大笠山の登山口があります。

下見で来ました。

ここまでの道は、道幅も広く、快適な道でした。

さっきの富山県道54号福光上平線のように、通れないということはなかったです。

安心。

橋からダム湖を見下ろすと、鯉が気持ちよさそうに泳いでいました。

この後、またまた寄り道。

大牧温泉観光旅館が気になっていて、一度見てみたいと思っていました。

大牧温泉は南砺市の庄川上流にある温泉旅館。

この大牧温泉観光旅館、普通の旅館ではありません。

なぜなら、船でしか行けないからです。

ダムの湖岸に存在し、道がありません。

まさに、秘境の温泉です。

Googleマップを頼りに近くまで行こうとしましたが、対岸の車道はトンネルに入り、旅館が見えません。

マップ上では、トンネルの横にも道が存在するのですが、車を降りて確かめると、草がボーボーで全然分かりません。

結局、大牧温泉観光旅館の姿は見られずに、幻となりました。

SUPでダム湖を漕いで行くしかないのかも。

2015年06月01日

再び荒島岳へ

最近、天気の良い日が続いていましたが、山に登る元気がなかったので、今日は10日振りの登山となりました。

前日まで、どの山に登ろうか悩んでおり、候補は荒島岳と経ヶ岳の2つ。

荒島岳は10日前に登っていますが、経ヶ岳にはまだ登ったことがないし…。

荒島岳を候補に入れているのは、今日は同行者が居るためです。

相棒はどちらの山にも登ったことがありません。

自分の希望を聞いてもらい、一度は目的地を経ヶ岳に決定したものの、最終的には荒島岳に登りました。

その理由は…。

まず、今日の山行計画ですが、福井県勝山市の小原地区の登山口から小原ルートで赤兎山(標高1629メートル)まで登り、縦走し経ヶ岳(標高1625メートル)を目指す予定でした。

しかし、小原地区へ向かう林道へ入ると、わずか500メートル程進んだ地点で通行止めになっていました。

たまたま住民の方が近くに居たので、話を聞いてみると、この先の道を通って登山口まで歩いていくには2時間は掛かると言われました。

あとで調べて分かったことですが、登山口までは、10kmもの距離があります。

それを聞いて諦め、急遽、目的地を荒島岳に変更したのでした。

5月20日日本三百名山登山記ー荒島岳に登った時は、勝原ルートで登ったので、今日は中出ルートを選びました。

˚なかで˚と読んでしまいそうですが、違います。

もちろん、˚なかだし˚でもなく、正解は˚なかんで˚です。

これは間違えてしまいますね。

中出ルートの登山口までの道は分かりづらかったですが、案内の看板が数カ所設置されていたおかげで、迷うことなく辿り着くことができました。

駐車スペースは広めです。

比較的綺麗なトイレあり。

中も清潔に保たれており、こういう場所にあるトイレにしては珍しいなあと感じました。

快適に利用できます。

トイレ脇に、水が湧き出るシンクがありました。

ずっと流れっぱなしです。

さすが名水の街、大野。

電力は使わずに、高低差を利用して水を流していると書かれていました。

環境に配慮しており、素晴らしいです。

もちろん、飲用できます。

現地で清潔な水が補給できるのは嬉しいことです。

しかし、今日は水を持参していたので、必要ありませんでした。

帰りに使わせてもらいます。

そして…

足湯ならぬ、˚名水治足˚という名水に足を浸ける場所が設けられていました。

これも、帰りに利用させて頂きます。

コースタイム

9:40 中出駐車場

11:30 小荒島岳(標高1186メートル)

12:00 しゃくなげ平(合流)

12:50-13:50 荒島岳山頂(標高1523メートル)

16:30 下山・中出駐車場

大分、省略しましたが、こんな感じです。

合流地点である、しゃくなげ平から先は、勝原ルート、佐開ルートと共通になります。

小荒島岳には、中出ルートからしか行くことができません。

中出ルートのコースタイムの目安は3時間10分。

それと同じタイムでした。

全体的に急な坂が多く、キツく感じましたが、ペースを守り歩くことが出来ました。

チラッ

カッコイイ、ブルーメタリック色の虫

前日まで、どの山に登ろうか悩んでおり、候補は荒島岳と経ヶ岳の2つ。

荒島岳は10日前に登っていますが、経ヶ岳にはまだ登ったことがないし…。

荒島岳を候補に入れているのは、今日は同行者が居るためです。

相棒はどちらの山にも登ったことがありません。

自分の希望を聞いてもらい、一度は目的地を経ヶ岳に決定したものの、最終的には荒島岳に登りました。

その理由は…。

まず、今日の山行計画ですが、福井県勝山市の小原地区の登山口から小原ルートで赤兎山(標高1629メートル)まで登り、縦走し経ヶ岳(標高1625メートル)を目指す予定でした。

しかし、小原地区へ向かう林道へ入ると、わずか500メートル程進んだ地点で通行止めになっていました。

たまたま住民の方が近くに居たので、話を聞いてみると、この先の道を通って登山口まで歩いていくには2時間は掛かると言われました。

あとで調べて分かったことですが、登山口までは、10kmもの距離があります。

それを聞いて諦め、急遽、目的地を荒島岳に変更したのでした。

5月20日日本三百名山登山記ー荒島岳に登った時は、勝原ルートで登ったので、今日は中出ルートを選びました。

˚なかで˚と読んでしまいそうですが、違います。

もちろん、˚なかだし˚でもなく、正解は˚なかんで˚です。

これは間違えてしまいますね。

中出ルートの登山口までの道は分かりづらかったですが、案内の看板が数カ所設置されていたおかげで、迷うことなく辿り着くことができました。

駐車スペースは広めです。

比較的綺麗なトイレあり。

中も清潔に保たれており、こういう場所にあるトイレにしては珍しいなあと感じました。

快適に利用できます。

トイレ脇に、水が湧き出るシンクがありました。

ずっと流れっぱなしです。

さすが名水の街、大野。

電力は使わずに、高低差を利用して水を流していると書かれていました。

環境に配慮しており、素晴らしいです。

もちろん、飲用できます。

現地で清潔な水が補給できるのは嬉しいことです。

しかし、今日は水を持参していたので、必要ありませんでした。

帰りに使わせてもらいます。

そして…

足湯ならぬ、˚名水治足˚という名水に足を浸ける場所が設けられていました。

これも、帰りに利用させて頂きます。

コースタイム

9:40 中出駐車場

11:30 小荒島岳(標高1186メートル)

12:00 しゃくなげ平(合流)

12:50-13:50 荒島岳山頂(標高1523メートル)

16:30 下山・中出駐車場

大分、省略しましたが、こんな感じです。

合流地点である、しゃくなげ平から先は、勝原ルート、佐開ルートと共通になります。

小荒島岳には、中出ルートからしか行くことができません。

中出ルートのコースタイムの目安は3時間10分。

それと同じタイムでした。

全体的に急な坂が多く、キツく感じましたが、ペースを守り歩くことが出来ました。

チラッ

カッコイイ、ブルーメタリック色の虫

2015年05月31日

田中陽希さん、二百名山踏破にむけて出発

昨年、日本百名山を一筆書きで制覇した田中陽希さんが、二百名山の踏破に向けて出発しました。

前回は南からの出発でしたが、今年は北の北海道が出発点。

手始めに暑寒別岳(1492メートル)に登られました。

リアルタイムでブログも更新しているようなので、これからは毎日、要チェックですね。

楽しみです。

ソース:北海道新聞

http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/area/dohoku/1-0139811.html

前回は南からの出発でしたが、今年は北の北海道が出発点。

手始めに暑寒別岳(1492メートル)に登られました。

リアルタイムでブログも更新しているようなので、これからは毎日、要チェックですね。

楽しみです。

ソース:北海道新聞

http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/area/dohoku/1-0139811.html

2015年05月25日

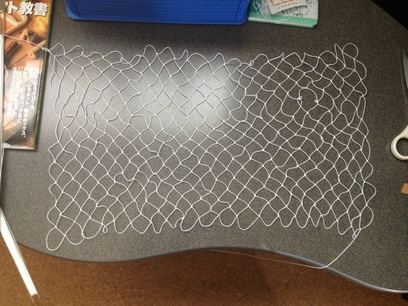

ランディングネット〜網編み②〜

ランディングネットの網編みですが、編む段数を数え間違えていたことにより、クレモナ糸が足りなくなることが判明しました。

底面を編み終えたと思ったら、まだ半分しか編んでいませんでした。

このまま、底面を編み続けると、確実にクレモナ糸が無くなります。

さて、どうするか❓

4つの選択肢があります。

・糸が無くなったら、継ぎ足して続ける。

・編めるところまで編んで、無理やり取り付ける。

・最初からやり直す

・ネットの自作を諦める

面倒だけど、最初からやり直すのが一番かな。

今まで編んだものは練習だと思えばいい。

そういえば、編んでいて気になる点がありました。

それは、結び目のコブが移動することです。

たまにありました。

そういうものなのかなーくらいに思っていましたが、調べてみると、上手く結び目ができていない状態でした。

上手く結べていれば、コブは移動しない。

失敗していたということです。

たぶん、数十カ所あると思います。

だから、最初からやり直します。

しかし、自分の編むペースを考えると、19目18段のネットが完成するまで、15〜20時間掛かると思われます。

幸い、フレームに下穴を開けただけで、ドリルで穴を開けていない状態なので、穴数を減らすことにします。

38個から32個へ減らします。

あまり大差がないように思いますが、38個だと底面だけで約700個の結び目を編むことになります。

それが、32個になると、480個で済みます。

3分の2近くまで減らせることになります。

時間もその分、節約できるので、楽になります。

10〜14時間を目安に完成を目指します。

今月中に終わるかな❓

底面を編み終えたと思ったら、まだ半分しか編んでいませんでした。

このまま、底面を編み続けると、確実にクレモナ糸が無くなります。

さて、どうするか❓

4つの選択肢があります。

・糸が無くなったら、継ぎ足して続ける。

・編めるところまで編んで、無理やり取り付ける。

・最初からやり直す

・ネットの自作を諦める

面倒だけど、最初からやり直すのが一番かな。

今まで編んだものは練習だと思えばいい。

そういえば、編んでいて気になる点がありました。

それは、結び目のコブが移動することです。

たまにありました。

そういうものなのかなーくらいに思っていましたが、調べてみると、上手く結び目ができていない状態でした。

上手く結べていれば、コブは移動しない。

失敗していたということです。

たぶん、数十カ所あると思います。

だから、最初からやり直します。

しかし、自分の編むペースを考えると、19目18段のネットが完成するまで、15〜20時間掛かると思われます。

幸い、フレームに下穴を開けただけで、ドリルで穴を開けていない状態なので、穴数を減らすことにします。

38個から32個へ減らします。

あまり大差がないように思いますが、38個だと底面だけで約700個の結び目を編むことになります。

それが、32個になると、480個で済みます。

3分の2近くまで減らせることになります。

時間もその分、節約できるので、楽になります。

10〜14時間を目安に完成を目指します。

今月中に終わるかな❓

2015年05月23日

ランディングネット製作〜網編み〜

昨日に続き、網を編む作業です。

一気に底面を編み進めました。

フレームに開ける穴の数が37個なので、19目18段編みました。

編みの作業に入ってから、やり直しや練習を含め、ここまでで約8時間掛かっています。

疲れました。

最初の方はまだ慣れていないせいもあって、綺麗なひし形にならず、所々、大きくなってしまいました。

それでも気にせず、編み進めました。

途中で気付いたことですが、ちゃんと結び目が出来ておらず、ほどけている箇所が1箇所あります。

もう次の段に進んでいたため、戻って直すのも面倒なので放置しました。

スピートを優先しつつ、結び目の確認もしながら編んでいたはずなのに…。

300〜400回、同じ作業を繰り返すわけですから、1箇所くらいは抜けていてもおかしくないけど。

人ですからミスはします。

集中力が大事ですね。

これで底面を編み終えたわけですが、次からは側面を筒状に編んでいきます。

ネット編み作業の、まだ半分も終わっていないことになります。

先が長いです。

懸念していた、クレモナ糸の不足は、心配なさそうです。

ですが、余裕もありません。

側面は、自分の好みの深さにすることができるので、糸が無くなりそうな所で終わらせることも可能です。

浅いネットになるだけです。

残りの糸の量を見ながら調整します。

ネットの完成まで、あと5、6時間というところか。

ここまでで、ランディングネットの製作に、計30時間は費やしていると思うので、完成までの全工程で40時間掛かることになる。

正確に時間を計ったわけではないので、下手すれば50時間。

はたして、自分の作るネットにはどれだけの価値があるのか❓

材料費くらいの価値しかないと思います。

職人さんがハンドメイドで作った物で、安くて1万5千円程度で販売されています。

高いもので2〜3万円。

いくら職人さんとはいえ、1本のランディングネットが出来上がるまでに、けっこうな時間を費やしているだろうし、そんなに安くて利益が出ているのかと疑問に思います。

【追記】

文章を書き終えた後に気付きましたが、まだ底面が終わっていなかった。

段数の数え方を間違えており、まだ半分の9段しか編んでいなかった。

やる気が無くなりました。

あと何時間掛かるんだ。

穴の数を少なくすれば、編む量も少なくて済むので、もっと少なくしておけばよかったと後悔しました。

でも、頑張ります。

2015年05月22日

あみあみ

ランディングネットの製作ですが、前回はフレームにネットを通すための穴を開ける準備をしました。

グリップの整形も途中でした。

それらが終わったら、塗装をして、ネットを取り付けて、完成となります。

ネットもクレモナ糸を使って、自分で編みます。

先にネットを編む練習をしておきます。

編み方は複数あるようですが、本に書かれている、底が平らなネットを作ります。

ネットを編むのに必要な道具は

・編み針2本

・コマ

・千枚通し

コマは網目を揃えるために使用します。

千枚通しは網目を緩めるために用意しておきます。

クレモナ糸を編み針に巻きます。

ネットは1本の糸で出来上がります。

糸の端をそれぞれ編み針に巻いていきます。

最終的に約何メートル必要になるのか分からないので、多めに巻いておいた方がよさそうです。

編み物に慣れている人からすると、簡単な作業なのかもしれませんが、素人である自分にとっては、とても難しく感じます。

最初は編み方が理解できません。

とりあえず、1段目を編み、2段目に入った所でやめました。

この作業、一番苦労しそうです。

なかなかスピードが上がりません。

網目を均一にし、美しく仕上げることは無理そうなので、ここでも妥協します。

漁師が使う網も同じ要領で編んでいくんでしょうね。

この編み方を覚えて損はないと思いますが、何度も編まないと上手く、早く編めるようにはならないです。

グリップの整形も途中でした。

それらが終わったら、塗装をして、ネットを取り付けて、完成となります。

ネットもクレモナ糸を使って、自分で編みます。

先にネットを編む練習をしておきます。

編み方は複数あるようですが、本に書かれている、底が平らなネットを作ります。

ネットを編むのに必要な道具は

・編み針2本

・コマ

・千枚通し

コマは網目を揃えるために使用します。

千枚通しは網目を緩めるために用意しておきます。

クレモナ糸を編み針に巻きます。

ネットは1本の糸で出来上がります。

糸の端をそれぞれ編み針に巻いていきます。

最終的に約何メートル必要になるのか分からないので、多めに巻いておいた方がよさそうです。

編み物に慣れている人からすると、簡単な作業なのかもしれませんが、素人である自分にとっては、とても難しく感じます。

最初は編み方が理解できません。

とりあえず、1段目を編み、2段目に入った所でやめました。

この作業、一番苦労しそうです。

なかなかスピードが上がりません。

網目を均一にし、美しく仕上げることは無理そうなので、ここでも妥協します。

漁師が使う網も同じ要領で編んでいくんでしょうね。

この編み方を覚えて損はないと思いますが、何度も編まないと上手く、早く編めるようにはならないです。

2015年05月21日

御清水(名水百選)

昨日の荒島岳登山の帰りに立ち寄った、福井県大野市にある御清水(おしょうず)。

日本の名水百選です。

日本三百名山に加えて、名水百選も制覇しようではないか、という試みです。

〜百選というのが好きなんです。

名水百選というのは1985年に選定されたのですが、後に平成の名水百選が2008年に新しく選定されました。

どちらも環境省(昔は環境庁)によって選定されました。

名水百選と平成の名水百選に重複はないということで、後から追加されたという形になると思います。

百名山に例えると、二百名山のようなものでしょう。

実質、二百選です。

自分が目指すのは両方。

ここの水は、幅20mほどに掘られた細長い溝に浅く水が溜まっています。

その中に、屋根の付いた部分があり、その下には円形で囲われたようになっています。

柄杓やじょうごも置かれているので、この部分から水を汲むのだと想像できます。

それ以外の水の溜まった部分には、苔なども生えています。

水が綺麗な証拠か❓

屋根がなく、雨水などの影響も考えられるので、他からは汲まない方がよさそう。

円形の部分は安心です。

ここの禁止事項として、容器を直接水につけてはいけないと書いてあります。

容器の口に専用のじょうごを当て、柄杓ですくって入れるという作業を繰り返します。

自分が汲む量は20リットルだけですが、それでも時間が掛かります。

大量に汲みたい人には向いていない場所です。

駐車スペースも広く、街中にあるので、快適に利用できます。

周りには水を売りにしたカフェやそば屋などがあり、施設が充実しています。

大野城がすぐ近くにあるため、観光にも最適ですね。

遠いので、なかなか水を汲みにはいけませんが。

2015年05月20日

日本三百名山登山記ー荒島岳

今日は4時に起床。

この時期、花粉症に悩まされていて、鼻づまりで何度も目が覚めてしまいます。

今日、荒島岳に行くと決めていたので、準備して出発。

荒島岳は福井県にある、標高1523mの山で、日本百名山です。

いつも気軽に登っている、1000m以下の山とは違い、先月は死亡者も出ているので、気を引き締めて臨みます。

今日は4つあるコースの内、勝原ルートで登ります。

勝原ルートの登山口は、廃業したスキー場、カドハラスキー場にあります。

(かつはら)だと思っていましたが、(かどはら)と読むんですね。

もし、他の登山者との会話で、「どこから登って来られたんですか❓」と聞かれ、「かつはらです。」と言ったら恥をかいてしまいますね。

間違えないように気をつけないと。

7:40 カドハラスキー場跡到着

広い駐車スペースで、使えるトイレもちゃんとあります。

駐車してある車は4、5台。

7:50 登山開始

いきなり、急な坂道を登ります。

その先も急な道が続きます。

ここまではスキー場の敷地内らしく、登り終えるとリフトか何かの跡があります。

ここに、登山口の標識があり、本格的な登山道に入ります。

粘土質の土で、昨日の雨の影響か、道がドロドロになっています。

まるで、うんこの上を踏みながら、ずっと歩き続けているような感覚です。

下品な例えで申し訳ありません。

うんこではないので、においはなく、それほど不快ではありませんが、滑りやすく、歩きにくいです。

8:40 白山ベンチ

標高は約935mと書いてあります。

空腹を感じ始めていたので、10分ほど休憩。

今日は歩きながら食べられる行動食を持ってきていないので、主食の自家製山菜おこわをザックから取り出し、少しだけ食べる。

空腹が満たされたところで、行動再開。

しばらく進むと、他の中出ルートとの合流地点に着きました。

荒島岳山頂まで、あと1.5km。

もう少しだ。

あと2.0kmという看板も手前で見かけ、そこからカウントダウンが始まりました。

途中でコシアブラを発見!

山菜を採りにここまで登ってくる人もいないと思うので、手付かずで成長しています。

今日は山菜を探す気はなかったのですが、周辺を探してみることに。

新芽をいくつかゲットできました。

コシアブラの木は樹高が高くなるので、芽が上の方にある場合があります。

でも、枝が柔らかいので、簡単に手前に引き寄せて芽を採ることができます。

楽しいです。

標高1000mを超えていてもありますね〜コシアブラ。

山頂までは、探しながら歩きます。

前荒島岳

中荒島岳

そして…

10:00 荒島岳山頂

山頂には大勢の登山者が集まっています。

仕切っている方がいたので、ツアーでしょう。

その他に、自分を含めた数名の単独登山者もいます。

人気のある山なんですね。

百名山だけあって、眺望も素晴らしいです。

360℃大パノラマ。

天候にも恵まれており、雪の残る白山もはっきりと見えます。

こちら側から見る白山は新鮮ですね。

よく山頂で見かける、山々の名前が記された方位盤も設置してあります。

2012年建立とあったので、比較的新しく、カラーで見やすいです。

実際の景色と比べて、あれが〜山かあ、と楽しめます。

近くに、同じくらいの標高の経ヶ岳も確認できます。

感動しました。

名残惜しいですが、下山します。

しっかりと、脳内とカメラに、この景色を焼き付けます。

10:40 下山開始。

12:20 登山口・駐車場

スキー場内の、駐車場まで下っていく急な坂では、膝の痛みが出てきました。

距離も短かったので大丈夫だったのですが、こういう時は痛くならないように、いろいろな歩き方を試したくなります。

結果。

《後ろ向きに歩けば痛くならない。》

です。

逆に危ないですね。

くれぐれも真似しないように!

せっかく福井県大野市まで来たので、帰りは大野城の近くにある、御清水に行きました。

これも読み方注意!

(おしみず)でも(おきよみず)でもなく、この場合、(おしょうず)と読みます。

湧き水のスポットではよく、清水(しょうず)の名が付いています。

百名山の次は、名水百選です。

今日訪れた御清水については、次の記事で詳しく書くことにします。

つ・づ・く

この時期、花粉症に悩まされていて、鼻づまりで何度も目が覚めてしまいます。

今日、荒島岳に行くと決めていたので、準備して出発。

荒島岳は福井県にある、標高1523mの山で、日本百名山です。

いつも気軽に登っている、1000m以下の山とは違い、先月は死亡者も出ているので、気を引き締めて臨みます。

今日は4つあるコースの内、勝原ルートで登ります。

勝原ルートの登山口は、廃業したスキー場、カドハラスキー場にあります。

(かつはら)だと思っていましたが、(かどはら)と読むんですね。

もし、他の登山者との会話で、「どこから登って来られたんですか❓」と聞かれ、「かつはらです。」と言ったら恥をかいてしまいますね。

間違えないように気をつけないと。

7:40 カドハラスキー場跡到着

広い駐車スペースで、使えるトイレもちゃんとあります。

駐車してある車は4、5台。

7:50 登山開始

いきなり、急な坂道を登ります。

その先も急な道が続きます。

ここまではスキー場の敷地内らしく、登り終えるとリフトか何かの跡があります。

ここに、登山口の標識があり、本格的な登山道に入ります。

粘土質の土で、昨日の雨の影響か、道がドロドロになっています。

まるで、うんこの上を踏みながら、ずっと歩き続けているような感覚です。

下品な例えで申し訳ありません。

うんこではないので、においはなく、それほど不快ではありませんが、滑りやすく、歩きにくいです。

8:40 白山ベンチ

標高は約935mと書いてあります。

空腹を感じ始めていたので、10分ほど休憩。

今日は歩きながら食べられる行動食を持ってきていないので、主食の自家製山菜おこわをザックから取り出し、少しだけ食べる。

空腹が満たされたところで、行動再開。

しばらく進むと、他の中出ルートとの合流地点に着きました。

荒島岳山頂まで、あと1.5km。

もう少しだ。

あと2.0kmという看板も手前で見かけ、そこからカウントダウンが始まりました。

途中でコシアブラを発見!

山菜を採りにここまで登ってくる人もいないと思うので、手付かずで成長しています。

今日は山菜を探す気はなかったのですが、周辺を探してみることに。

新芽をいくつかゲットできました。

コシアブラの木は樹高が高くなるので、芽が上の方にある場合があります。

でも、枝が柔らかいので、簡単に手前に引き寄せて芽を採ることができます。

楽しいです。

標高1000mを超えていてもありますね〜コシアブラ。

山頂までは、探しながら歩きます。

前荒島岳

中荒島岳

そして…

10:00 荒島岳山頂

山頂には大勢の登山者が集まっています。

仕切っている方がいたので、ツアーでしょう。

その他に、自分を含めた数名の単独登山者もいます。

人気のある山なんですね。

百名山だけあって、眺望も素晴らしいです。

360℃大パノラマ。

天候にも恵まれており、雪の残る白山もはっきりと見えます。

こちら側から見る白山は新鮮ですね。

よく山頂で見かける、山々の名前が記された方位盤も設置してあります。

2012年建立とあったので、比較的新しく、カラーで見やすいです。

実際の景色と比べて、あれが〜山かあ、と楽しめます。

近くに、同じくらいの標高の経ヶ岳も確認できます。

感動しました。

名残惜しいですが、下山します。

しっかりと、脳内とカメラに、この景色を焼き付けます。

10:40 下山開始。

12:20 登山口・駐車場

スキー場内の、駐車場まで下っていく急な坂では、膝の痛みが出てきました。

距離も短かったので大丈夫だったのですが、こういう時は痛くならないように、いろいろな歩き方を試したくなります。

結果。

《後ろ向きに歩けば痛くならない。》

です。

逆に危ないですね。

くれぐれも真似しないように!

せっかく福井県大野市まで来たので、帰りは大野城の近くにある、御清水に行きました。

これも読み方注意!

(おしみず)でも(おきよみず)でもなく、この場合、(おしょうず)と読みます。

湧き水のスポットではよく、清水(しょうず)の名が付いています。

百名山の次は、名水百選です。

今日訪れた御清水については、次の記事で詳しく書くことにします。

つ・づ・く

2015年05月18日

ランディングネット製作〜溝切り・フレーム削り〜

ランディングネットの製作を再開しました。

久しぶりです。

前回の記事では、フレームの接着まで終わっていました。

それからは、接着した際にはみ出したエポキシを削り、自作した溝切り治具を使用して、溝を掘りました。

写真を撮っていないので、省略します。

今日の作業は、全体的な整形です。

まずは、掘った溝をサンドペーパーで磨きます。

ホームセンターで購入した、アルミ板(0.5mm厚)にサンドペーパーを巻き付けてあります。

本に書いてあったので、真似しました。

ちょうど、溝にフィットし、磨きやすいです。

実は、溝切りの作業で、溝を掘り過ぎてしまい、溝の深さが均一になりませんでした。

とにかく、早く完成させたいので、最終的な仕上がりは気にせず、雑に作業しています。

溝を磨き終えたら、次はフレームの外側の角を削り、丸めていきます。

そして、グリップからはみ出したフレーム材をカットし、グリップ全体も大まかに整形します。

グリップの整形では、大幅に削らないといけないため、ディスクグラインダーを使用しようか迷いましたが、勢い余って、削り過ぎてしまいそうなのでやめました。

インパクトドライバーに研磨用のアタッチメントを取り付けた物と、サンドペーパーを使用しました。

しかし、うまく削れません。

荒削りするために、木工用のヤスリが数種類欲しいです。

なかなか、思い通りの形にならず、気の遠くなるような作業です。

まあ、大まかに削れたので、とりあえずここまでにして、次の作業に進みます。

フレームにネットを通すために、掘った溝に穴を開けるのですが、まずは穴の数を決めます。

ネットの取り付け穴の端になる場所を決め、マーキングします。

透明のビニールテープを用意して、端から端までフレームの外側にテープを貼ります。

ここでも、テープの上からマーキングしておきます。

テープを外して、端から端までの長さを測ります。

ちょうど、作業に使っているベンチバイスに目盛りがあるので利用。

74cm。

本によると、渓流用ネットの穴数は、35〜42個が目安となっているので、2cm間隔にすると37個となる。

いや、プラス1個で38個になるのか。

ということで、2cm間隔でテープにマーキングします。

それを再びフレームのマーキングに合わせて貼り直します。

マーキングに合わせて、ドリルで穴あけするのですが、いきなりドリルで開けようとすると上手くいきません。

千枚通し等を使って、下穴を開けておきます。

テープのマーキングを目安に、プスッとテープを貫通させ、その先の溝に突き刺してグリグリします。

今日の作業はここまで。

久しぶりです。

前回の記事では、フレームの接着まで終わっていました。

それからは、接着した際にはみ出したエポキシを削り、自作した溝切り治具を使用して、溝を掘りました。

写真を撮っていないので、省略します。

今日の作業は、全体的な整形です。

まずは、掘った溝をサンドペーパーで磨きます。

ホームセンターで購入した、アルミ板(0.5mm厚)にサンドペーパーを巻き付けてあります。

本に書いてあったので、真似しました。

ちょうど、溝にフィットし、磨きやすいです。

実は、溝切りの作業で、溝を掘り過ぎてしまい、溝の深さが均一になりませんでした。

とにかく、早く完成させたいので、最終的な仕上がりは気にせず、雑に作業しています。

溝を磨き終えたら、次はフレームの外側の角を削り、丸めていきます。

そして、グリップからはみ出したフレーム材をカットし、グリップ全体も大まかに整形します。

グリップの整形では、大幅に削らないといけないため、ディスクグラインダーを使用しようか迷いましたが、勢い余って、削り過ぎてしまいそうなのでやめました。

インパクトドライバーに研磨用のアタッチメントを取り付けた物と、サンドペーパーを使用しました。

しかし、うまく削れません。

荒削りするために、木工用のヤスリが数種類欲しいです。

なかなか、思い通りの形にならず、気の遠くなるような作業です。

まあ、大まかに削れたので、とりあえずここまでにして、次の作業に進みます。

フレームにネットを通すために、掘った溝に穴を開けるのですが、まずは穴の数を決めます。

ネットの取り付け穴の端になる場所を決め、マーキングします。

透明のビニールテープを用意して、端から端までフレームの外側にテープを貼ります。

ここでも、テープの上からマーキングしておきます。

テープを外して、端から端までの長さを測ります。

ちょうど、作業に使っているベンチバイスに目盛りがあるので利用。

74cm。

本によると、渓流用ネットの穴数は、35〜42個が目安となっているので、2cm間隔にすると37個となる。

いや、プラス1個で38個になるのか。

ということで、2cm間隔でテープにマーキングします。

それを再びフレームのマーキングに合わせて貼り直します。

マーキングに合わせて、ドリルで穴あけするのですが、いきなりドリルで開けようとすると上手くいきません。

千枚通し等を使って、下穴を開けておきます。

テープのマーキングを目安に、プスッとテープを貫通させ、その先の溝に突き刺してグリグリします。

今日の作業はここまで。

2015年05月13日

今後の登山予定

日本三百名山制覇を宣言しましたが、まだ医王山の1座のみで、達成率は0.33%です。

こうして数字でみると、果てしなく感じられます。

百名山は中部地方に集中していて、その数は100の内、約半分を占めています。

自分の住んでいる石川県は、それらの山にアクセスしやすく、恵まれていると言えるでしょう。

百名山を達成した人の中には、百名山一筆書きといって、全ての山を一気に登る方もいます。

それも、脚とカヤックの人力のみの移動で達成されたようです。

約7ヶ月掛けて。

到底、真似できるようなことではないですが、尊敬します。

自分はこのペースだと達成するのは、何年後、いや何十年後になるかもしれません。

少しずつ、近場の山から攻めようと思います。

今の時期、残雪の影響もあるので、登るのは標高がそこそこの山に限られます。

そう考えると、次は石川県と富山県にまたがる大門山(標高1572m)、福井県の荒島岳(標高1523m)、経ヶ岳(標高1625m)のいずれかに近々登ろうと思っています。

荒島岳では先月、落石による死亡事故が起きています。

標高が低いからといって油断はできないので、安全第一に行動します。

こうして数字でみると、果てしなく感じられます。

百名山は中部地方に集中していて、その数は100の内、約半分を占めています。

自分の住んでいる石川県は、それらの山にアクセスしやすく、恵まれていると言えるでしょう。

百名山を達成した人の中には、百名山一筆書きといって、全ての山を一気に登る方もいます。

それも、脚とカヤックの人力のみの移動で達成されたようです。

約7ヶ月掛けて。

到底、真似できるようなことではないですが、尊敬します。

自分はこのペースだと達成するのは、何年後、いや何十年後になるかもしれません。

少しずつ、近場の山から攻めようと思います。

今の時期、残雪の影響もあるので、登るのは標高がそこそこの山に限られます。

そう考えると、次は石川県と富山県にまたがる大門山(標高1572m)、福井県の荒島岳(標高1523m)、経ヶ岳(標高1625m)のいずれかに近々登ろうと思っています。

荒島岳では先月、落石による死亡事故が起きています。

標高が低いからといって油断はできないので、安全第一に行動します。